CAFE ECO – PONT-AVEN

«Le temps malgré tout a trouvé la solution malgré toi.» Socrate

LE CAPITAL, LE BEL OBJET.

LE CAPITAL, LE BEL OBJET.

Les sociétés humaines sont marquées par de fortes différences entre les individus qui les composent, notamment en termes de propriété de l’espace naturel et économique mais aussi par l’accès au produit des activités créatrices de biens et services.

Dans l’espace économique on ne connaît pas de pouvoir partagé durable, le pouvoir y est essentiellement associé à la propriété, on n’imagine d’ailleurs pas les non possédants dictant leurs desiderata, hormis par quelques contre-pouvoirs partiels ou d’éphémères insurrections. La déclaration universelle des droits de l’homme ne pouvant alors déboucher que sur quelques régulations.

L’adversité générale, la force des évènements naturels peuvent cependant parfois tempérer les ardeurs à dominer et faire place à la communauté d’intérêts.

La domination n’est cependant concevable que face à l’acceptation de la vassalité sous la contrainte, par impuissance, par reconnaissance de la supériorité ou par croyance en un ordre établi. Par le manichéisme de la domination ou de la soumission, la psychologie humaine aurait donc des fondements qui ruinent par avance toute tentative d’universaliser les droits de chaque individu à sa part de pouvoir

Les sociétés humaines partagent cela avec le tronc commun animal, mais malgré leurs rivalités, elles ont pu imposer leur dictats à la faune entière malgré quelques résistances, les moustiques se nourrissant encore des hommes!

Les formidables capacités intellectuelles, notamment la transmission des connaissances acquises, l’élaboration continue de concepts nouveaux ne suffisent pas à modifier les rapports entre les hommes, ces capacités mises au service du seul développement matériel, ne distingue encore pas l’humanité du monde animal quant à ses rapports internes. La psychologie de la domination semble encore indépassable et constitue l’obstacle aux coopérations à égalité de niveau, le refuge en dernier recours serait l’indépendance individuelle, en survivance. Est ce à dire que vouloir contrarier la nature est peine perdue ou que sa modification n’est encore qu’esquissée?

La psychologie humaine : tendances naturelles.

Chacun a pu observer les comportements de nos tout petits, défendre son bien semble inné, on ne prête son jouet qu’après négociation, subtiliser le patrimoine d’un congénère est une victoire, on arrache facilement l’objet préféré d’un petit copain. Nos petits se ressemblent bien, à ce stade, il est bien difficile de dire qui aura une tendance à la domination et qui se soumettra facilement et c’est probablement dans les actes d’éducation qu’il faut chercher la divergence des voies. Autant l’apprentissage du partage est la première tendance éducative, l’invitation à ne pas se laisser faire ne tarde pas, jusqu’aux bagarres dont les conséquences rapprochent à nouveau de la solidarité et d’un partage qui dépendra maintenant des rapports de force établis.

Les tendances naturelles ont été réfrénées par les apports philosophiques, l’édiction de règles et quelques fonctions régaliennes, pour qu’au cours de l’histoire les sociétés humaines puissent perdurer.

La coexistence du salarié et de l’employeur est issue de cette alchimie et son fonctionnement fait l’objet d’une codification sophistiquée établie au fil du temps lors de conflits ou par les apports philosophiques.

Bien sûr, l’un et l’autre sont « nés libres et égaux en dignité et en droits », mais d’évidence, au-delà de la naissance les positions se différencient, d’évidence, la propriété confère un pouvoir de décision qui n’est partagé que par la nécessité de délégation dans un cadre qui relève seulement des tâches opérationnelles.

Nous avons donc fondamentalement une position dominatrice et une position de soumission liées à la propriété, mais ces rapports ne sont pas exclusifs de la propriété la hiérarchie étant aussi l’apanage de la fonction publique… et de la famille.

La propriété conserve cependant un rôle directeur pour l’ensemble de la société, même si l’espace public échappe par la démocratie élective au pouvoir absolu.

La position de propriétaire ne touche pas que la fonction productive et son pouvoir direct, la propriété de jouissance et sa visibilité permettent aussi l’emprise sur les décisions publiques et les consciences.

La question sera donc de comprendre en se cantonnant à la production, comment la société et la nature génèrent le dominant et le dominé et comment on peut échapper à l’alternative.

Les hommes et l’entreprise.

Dans le monde de la grande entreprise industrielle, on peut invoquer l’héritage, l’outil de production étant alors transmis en bloc avec de surcroît la transmission d’une pratique de la direction d’entreprise et une solide formation. Les choses sont alors verrouillées, chacun reste à sa place, c’est la reproduction des classes sociales, l’accès au capital constitué étant impossible aux salariés, au moins individuellement. Ce capital, c’est la tendance, n’est accessible qu’au monde de la finance, le capital peut changer de titulaire, les salariés faisant aussi partie du transfert, sans qu’ils soient considérés comme des acteurs potentiels. L’accumulation du capital, même si elle est placée sous le titre du propriétaire, reste une œuvre commune dont chacun dans l’entreprise se sent un peu contributeur, avec le sentiment fort d’appartenance à un groupe et la frustration d’en être écarté. Les salariés s’installent alors généralement par l’organisation syndicale, dans la tentative de modification du partage des richesses, seule façon de gérer collectivement leur soumission. Le système se perpétue parce que les candidats au salariat dans ces entreprises sont légion. Il peut y avoir bien sûr quelques fuites, essentiellement à l’intérieur du système, mais pas de risque pour les grandes entreprises d’une panne sévère de recrutement en raison de décisions massives de quitter la voie du salariat. C’est pourquoi, même si les revendications des salariés paraissent toujours exagérées pour les employeurs, avec le temps nombre d’entre elles sont honorées afin de rendre acceptable la condition de salarié.

Ainsi se gère la durabilité de la relation patron salarié dans la grande industrie.

Le tissu productif est aussi largement constitué de petites et moyennes entreprises voire de toutes petites, c’est le paysage de nos zones industrielles et artisanales où les signes de l’héritage de capital ancien sont peu visibles, la plupart de ces entreprises sont tenues par leur créateur, leur premier descendant ou un repreneur non familial. Il est aussi vrai que certaines de ces entreprises ont pu accéder à l’étage supérieur, on ne naît pas grande entreprise, on le devient, les constructeurs d’automobiles ont aussi commencé par un atelier.

L’intérêt de nos zones locales est d’offrir une visibilité de laboratoire sur la psychologie des créateurs et des salariés. Chacun connaît dans ces zones, quelques patrons petits et moyens, de quoi savoir qu’ils n’appartiennent pas une branche séparée de notre espèce, ainsi donc comment devient-on patron et pourquoi ne le devient-on pas? Les petits patrons de zone sont le plus souvent issus de la zone, ou y viennent après avoir commencé dans leur garage, ils sont comme nous indiquent les enquêtes de l’INSEE, issus du bas de l’échelle et peu formés au sens du titrage de l’éducation nationale.

La catégorie des non salariés recouvre les employeurs (y compris en ayant formellement un statut de salarié) et les indépendants sans salariés, l’ensemble représente environ 10% de la population active employée. Cette proportion diminue régulièrement sauf dans la toute dernière période avec le statut de l’auto entrepreneur et en raison de la montée du chômage, ce fut aussi le cas au cours de la crise des années 1930. Il y a donc environ une personne sur dix qui a fait le choix de l’indépendance en étant employeur, potentiellement employeur ou délibérément sans salarié.

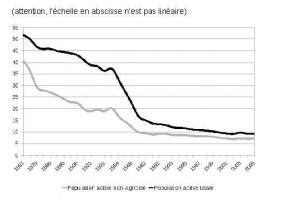

On emploie presque indifféremment le terme d’indépendant ou celui de non salarié, les intéressés préférant le premier et les administrations le second. En effet, être à son compte relève d’une volonté d’indépendance, de ne pas recevoir d’ordre d’une hiérarchie et par conséquent d’en acquérir le moyen, la propriété de l’outil de production. Le terme « non salarié » semble relever d’une anomalie tant le salariat est devenu la norme, le « non salarié » exprime la survivance d’un ordre ancien, tant la tendance des 150 dernières années a été à la salarisation des artisans, des agriculteurs et autres indépendants. Le tableau ci-dessous nous indique cette évolution (attention, l’échelle en abscisse n’est pas linéaire).

Perspectives sur l’histoire des professions indépendantes p.54

Source : Rapelli & Piatecki (2008). Thèse

Part des non-salariés dans la population active (%)

Ainsi en 1850, plus de la moitié de la population était à son compte, même s’il existait des dépendances, notamment par le métayage et la dette, 50% de la population prenait des décisions économiques y compris dans des contextes difficiles, voire de misère. Force est de constater que la réduction rapide de cette proportion est l’expression de la difficulté à exister face aux formes nouvelles de production qui apportaient par la technicité et la dimension, une productivité supérieure. Faute d’avoir trouvé les moyens individuels ou collectifs de résister, c’est la mort dans l’âme que le peuple des artisans et paysans a du se fondre en prolétariat en abandonnant ses prérogatives et cela pouvait parfois se faire dans le soulagement tant il devenait intenable de persévérer. En un siècle et demi, la proportion de la population impliquée dans la décision économique a régressé de 52 à 10% alors qu’il est communément admis que c’est durant cette période que la démocratie politique a progressé. Il ne s’agit pourtant pas de domaine étrangers, tant le pouvoir politique est constamment mobilisé à la gestion des questions économiques.

De nombreuses enquêtes indiquent, en 2013, que environ 40% des salariés souhaiteraient être à leur compte, un vœu, qui exaucé, nous ramènerait à la situation de 1850.

La revue CHALLENGES résume un sondage de Think (extraits) publié le 29-01-2013 en ligne.

« L’envie de devenir son propre patron ne faiblit pas. 3 Français sur 10 assurent vouloir se lancer dans l’aventure./

/L’enthousiasme de se mettre à son compte fait surtout son nid au sein de deux catégories d’actifs bien distinctes. Entre 18 et 34 ans, un jeune sur deux ressent l’envie de créer son entreprise. Ce haut niveau se retrouve également chez les cadres supérieurs qui seraient les plus enclins à tenter l’expérience./

/En revanche, une écrasante majorité avoue d’ailleurs n’avoir aucunement envie de courir le risque de créer une entreprise. 60% des personnes interrogées indiquent en effet qu’elles ne se lanceront « certainement pas » (40%) ou « probablement pas » (20%) dans l’aventure./

/Finalement, les seules certitudes qu’il leur reste au moment de se jeter dans l’aventure est leur désir d’indépendance (45%), d’épanouissement (39%) ou encore d’enrichissement personnel (32%) »

[Le sondage a été mené auprès de 1.000 français par l’Institut Think pour l’APCE et CERFRANCE à l’occasion du 20ème Salon des Entrepreneurs de Paris. Il est constitué d’un échantillon représentatif de la population française. L’enquête a été réalisée via un questionnaire internet en décembre 2012.]

Il y a loin de la coupe aux lèvres, d’autant que parmi ceux qui ont essayé, il y a de nombreux retours à la case départ avec des séquelles financières et morales, ces échecs irriguent la sphère des candidats à l’indépendance, notamment par les inquiétudes et pressions familiales autour du revenu et de la notoriété. L’enthousiasme de la tranche des 18/34 ans s’érode en passant aux tranches suivantes et pas essentiellement en ayant accédé à l’indépendance ni même en ayant seulement essayé, mais parce que les positionnements sur les marchés sont saturés et que l’accès au capital est jugé trop difficile et risqué en raison des garanties exigées sur le patrimoine propre. C’est aussi par lassitude que la soumission l’emporte sur l’enthousiasme.

Il ressort cependant que la possession de son outil de travail est perçue comme un sésame pour l’accès au bonheur, par l’émancipation des tutelles du capital des autres. Le choix principal est celui de l’indépendance, non de devenir à son tour employeur, il n’est donc pas un choix de domination, ce sont le plus souvent les contraintes du marché et la recherche d’économies d’échelle qui y conduisent, une fois l’entreprise lancée.

La recherche de l’indépendance, le passage à l’acte d’émancipation est d’autant plus fort que la pression hiérarchique au travail est forte et que l’incertitude pour l’emploi est élevée. Ce sont en effet les catégories les moins rémunérées qui sont les plus exposées aux brimades et à la perte d’emploi qui prennent le risque d’entreprendre, alors qu’on pourrait y attendre au moins les mieux formés, aguerris professionnellement à la gestion.

L’INSEE nous livre deux tableaux révélateurs du désintérêt des plus formés et des encadrants pour l’entreprenariat sauf ceux pour qui c’est le passage obligé notamment dans les professions libérales.

| Catégorie socioprofessionnelle des indépendants lors de leur premier emploi | |||||||

| Lecture : 55,9 % des indépendants ou dirigeants exerçant dans l’agriculture ont débuté comme agriculteurs exploitants. 65,9% des indépendants ou dirigeants exerçant dans l’industrie, construction… ont débuté comme employés ou ouvriers. | |||||||

| Champ : indépendants et dirigeants chefs de leur propre entreprise (hors aides familiaux). | |||||||

| Source : enquête Formation et qualification professionnelle 2003, Insee. | |||||||

| Groupes de secteurs | Agriculteur exploitant | Artisan, commerçant ou chef d’entreprise de10 salariés ou plus | Cadre | Profes-sion intermé-diaire | Employé | Ouvrier | Total |

| Agriculture | 55,9 | 0,7 | 1,5 | 4,1 | 9,2 | 28,7 | 100,0 |

| Industrie, construction, transport de marchandises, commerce de gros | 1,2 | 10,5 | 5,5 | 16,9 | 13,6 | 52,3 | 100,0 |

| Commerce et services de proximité | 1,3 | 11,1 | 1,4 | 10,2 | 40,9 | 35,1 | 100,0 |

| Services où exercent les professions libérales et assimilées | 0,6 | 2,1 | 37,0 | 35,9 | 14,5 | 9,9 | 100,0 |

| Diplôme le plus élevé obtenu par les indépendants selon le groupe de secteurs | ||||||

| Lecture : 55,8 % des indépendants exerçant une profession libérale ou assimilée ont un diplôme supérieur à Bac+2. | ||||||

| Champ : indépendants et dirigeants chefs de leur propre entreprise (hors aides familiaux). | ||||||

| Source : enquête Emploi en continu 2004, Insee. | ||||||

| Groupes de secteurs | Diplôme supérieur à Bac + 2 | Bac + 2 | Bac ou brevet professionnel | CAP, BEP ou diplôme équivalent | BEPC ou aucun diplôme | Total |

| Agriculture | 1,9 | 8,2 | 18,5 | 38,6 | 32,8 | 100,0 |

| Industrie, construction, transport de marchandises, commerce de gros | 9,7 | 6,9 | 11,4 | 46,1 | 25,9 | 100,0 |

| Commerce et services de proximité | 4,7 | 7,4 | 18,8 | 36,4 | 32,7 | 100,0 |

| Services où exercent les professions libérales et assimilées | 55,8 | 24,1 | 8,5 | 5,2 | 6,5 | 100,0 |

On peut en tirer de nombreux enseignements, il est paradoxal que la formation soit constamment pointée comme vecteur d’efficacité économique, alors que la direction d’une majorité d’entreprises est assurée par les moins formés et c’est le cas y compris de nombreuses grosses PME où il n’est pas rare de rencontrer un staff d’ingénieurs salariés entourant un patron titulaire d’un simple CAP. La lecture en creux révèle donc que les catégories les plus formées privilégient l’emploi stable et rémunérateur dans les entreprises ou la fonction publique plutôt que le risque, probablement parce que le besoin d’indépendance est moins ressenti, étant partiellement acquis par une position hiérarchique.

Inversement lorsque les formations écourtées se révèlent indépassables, les personnes engagées dans la vie active qui réalisent un peu tardivement les limites à leur envie de promotion n’ont plus que une issue, se mettre à leur compte. Ceci reste cependant le comportement minoritaire, on choisit majoritairement le salariat plutôt que les risques afférents à la création d’entreprise.

On ne peut pas confondre les envies exprimées dans le sondage cité plus haut avec le passage à l’acte parce que le temps façonne la psychologie des individus, après vingt années de pratique, un entrepreneur et un salarié ne se comportent plus de la même façon, les opinions sur le comportement du groupe auquel on n’appartient pas peuvent se heurter.

La corporation des entrepreneurs employeurs est à la fois honnie et vénérée. Honnie par sentiment de jalousie et en raison de quelques uns de ses excès, mais vénérée car pourvoyeuse d’emplois. La corporation ne manque pas de faire valoir l’éminence de son rôle dans la société et exige des égards, elle exprime la charge du cens au regard du peu d’engagement des simples salariés. La corporation fait valoir une influence liée à la propriété. Mais qu’adviendrait-il des entreprises telles que nous les connaissons si l’engouement à entreprendre était général? C’est-à-dire si la volonté d’indépendance était telle que chacun souhaite posséder son outil de production. Pour exister, l’entreprise a besoin de gens qui acceptent la soumission, il ne faut donc pas trop les brocarder et au contraire veiller à ce que les choses puissent se perpétuer, sauf à imaginer ou développer des formes différentes de propriété.

Vers la psychologie nouvelle.

Tous les secteurs ne se prêtent pas de la même manière au lancement d’une entreprise nouvelle en raison de l’existence d’une taille critique sur leur marché et du capital technique nécessaire par unité de travail. On ne lance pas une usine automobile en décidant de se mettre à son compte, par contre il est relativement facile de lancer une activité de service seul et pratiquement sans capital. Il n’y a donc pas de place pour toutes les envies d’indépendance des jeunes salariés de la tranche des 18/34 ans. Et compte tenu des structures acquises par les entreprises et l’élimination par disparition ou concentration quand elles se situent sous le seuil critique, le taux actuel de 10% d’indépendants ne peut pas beaucoup évoluer par la seule volonté des candidats à l’indépendance. Autant le passage de 52% d’indépendants en 1850 à 10% aujourd’hui s’est fait avec l’histoire par élimination et concentration, le mouvement inverse par éclatement de gosses structures est impossible, même si on ne peut pas exclure des pertes de rentabilité dans la dimension excessive qui poussent à réduire la voile.

Le retour à l’indépendance ne pourrait se faire que dans le cadre des tailles acquises, donc inévitablement par l’acquisition du capital par des associés impliqués dans l’exploitation, ce qui ne peut se confondre avec l’actionnariat.

On connaît les réticences des salariés à la reprise de leur entreprise, saine, lors du départ à la retraite du propriétaire exploitant, ils préfèrent bien souvent l’appel à un repreneur extérieur, plutôt que l’engagement de l’un d’entre eux, de quelques uns ou de tous. Bien sûr, les salariés ont des âges et des qualifications différents, des situations familiales variées, des capacités financières très diverses et quelques mésententes, on peut donc facilement trouver pour chacun plusieurs raisons de ne pas y aller. Trouver un détenteur unique du capital évite alors de brasser tous les problèmes, quitte à risquer de travailler avec une indépendance encore réduite. Il existe cependant dans ces entreprises à reprendre, comme ailleurs, un pourcentage de gens ayant indiqué au sondeur leur aspiration à se mettre à leur compte !

On imagine encore moins un groupe de plusieurs centaines de personnes se constituant avec apports de capitaux et de compétences pour créer une entreprise nouvelle dans un secteur ou il existe une taille critique repérée. Pour une reprise, au-delà de quelques dizaines de salariés, le repreneur est le plus souvent extérieur.

Devenir propriétaire de son outil de travail reste culturellement une affaire essentiellement individuelle quelque soit l’ambition, entreprise comportant de nombreux salariés ou affaire personnelle sans salarié. C’est le fait de l’entrepreneur mais aussi des clients et des banques qui préfèrent l’interlocuteur unique. Du côté de la loi c’est aussi problématique, le droit n’est pas en avance sur l’état de la pensée globale, la législation n’est pas suffisamment étoffée pour border l’aventure entrepreneuriale non individuelle.

Malgré quelques efforts, la situation semble bloquée, au fur et à mesure qu’une taille critique se révèle dans un secteur, la proportion d’emplois indépendants se réduit et les velléités d’inversion de la courbe de 1850 à nos jours ne tiennent qu’à la tendance à la croissance de la part des services dans l’ensemble de l’activité.

Les sources (recensement de l’INSEE) indiquent une progression de leur population de 500 000 (1989) à 750 000 (2008), soit de 46 % en 10 ans. Cette population est très diverse, mais on y distingue une partie très identifiable : les professions libérales réglementées, qui sont passées de 350 000 à 450 000 entre 1999 et 2008 : soit +29 %.

La recherche de sources de profits pour les capitaux conduira aussi à des concentrations dans ces secteurs et donc aux seuils critiques. Les tendances annoncées avec le statut d’auto entrepreneur et quelques services nouveaux n’ont probablement pas le profil de l’histoire.

Acquérir son indépendance, en dehors du reliquat des possibilités individuelles, requerra un saut culturel qui touchera aux notions d’emploi, de carrière et de capital, en escomptant que la psychologie humaine n’en soit pas le barrage rédhibitoire par son manichéisme entre domination et soumission.

C’est un sentiment populaire profond qui traverse toute la société, il faut un seul chef par étage de pouvoir. Les institutions adhèrent à ce sentiment y compris dans la sphère démocratique. On élit un seul président de la république, un seul maire, les institutions démocratiques sont toutes cadrées par une voix prépondérante. Le fonctionnement des administrations, dont l’armée bien entendu, est aussi calqué sur celui de l’entreprise. Les associations y échappent parfois.

Le pouvoir, une fois établi, par la démocratie élective ou par la propriété, ne se partage que par délégation opérationnelle, par nécessité absolue ou par le fait culturel. Au niveau de l’entreprise les candidats à l’indépendance ne trouvent qu’un intérêt limité à prendre des risques en capital dans la mesure où les statuts de société confient les pouvoirs absolus aux gérants en dehors des assemblées générales et c’est aussi le cas pour celles qui ont opté pour les versions coopératives. La loi a conforté l’autorité des gérances, conformément au sentiment populaire, pour permettre l’efficacité décisionnelle et n’offre pas d’exutoire, au quotidien, à la frustration d’être propriétaire et simple exécutant. L’accession aux fonctions de gérance se fait par la prééminence en capital dans les sociétés classiques ce qui confère l’inamovibilité en général et par la compétence dans les versions coopératives, ce qui peut aussi conduire au pouvoir de longue durée.

La recherche de l’indépendance par la propriété du capital, hors le reliquat d’entreprises individuelles, ne peut s’accommoder de la délégation totale aux gérances et peut-être doit-on imaginer une moindre efficacité pour y parvenir, la démocratie elle-même exige de ces sacrifices le plus souvent bien utiles avec l’expérience à long terme. En effet la décision immédiate sans recours, au nom de l’efficacité n’est pas un gage absolu de réussite.

L’entreprise, dans sa forme classique, pourrait ainsi trouver plus d’adeptes parmi ses agents opérationnels, mais c’est surtout dans la forme coopérative que les choses peuvent évoluer parce que par principe l’ensemble des agents est concerné.

De fait, dans la forme coopérative même si l’individu est le constituant de base, l’apport différencié en capital introduit une hiérarchie de fait entre les membres, en effet la constitution du capital pour les nouveaux venus se faisant par prélèvement sur la fiche de paye, ne donne pas aux intéressés la juste mesure de la possession du capital et confine les entrants dans une position d’associé de second rang.

Les règles doivent évoluer, par le développement de la décision collective, la rotation des responsabilités de direction et l’apport en capital. Le ticket d’entrée doit être défini et apporté en numéraire par un emprunt personnel au besoin, à la manière d’un entrepreneur individuel, la notion de salaire doit être remplacée par celle de part de marge qui recèle la capacité à honorer l’apport en capital. L’associé se trouve alors dans la position d’un véritable entrepreneur individuel qui exige son droit à codiriger la société. On peut alors imaginer que pour répondre au besoin de mobilité des individus, l’offre d’emploi de l’entreprise se transforme. Conventionnellement, l’entreprise recherche une qualification et offre un salaire, dans le cadre de cette évolution elle rechercherait une personne qualifiée en mesure d’apporter le ticket d’entrée. La sortie s’opèrerait aussi avec le quota de capital selon les conditions que la législation devra préciser.

On ne peut établir par avance tout le dispositif légal permettant de codifier les possibilités d’accéder à l’indépendance hors le champ de l’entreprise individuelle, des bases existent, un premier saut doit être effectuer par la puissance publique afin de permettre des expérimentations sur la base d’un volontariat qui puisse servir de référence.

Atteindre la maturité culturelle pour de nouvelles formes d’indépendance par la propriété ne peut se faire dans l’abstraction, l’expérimentation en est le passage obligé et l’éducation le premier vecteur.

J.P Beux 15 sept. 2013

.

L’économie doit renforcer son caractère scientifique.

- L’économie doit renforcer son caractère scientifique.

Il y aurait-il des domaines de la réflexion humaine qui échapperaient à la cohésion, à la rigueur et à la vérification, il y aurait-il un point de bascule de la zone blanche à la zone noire ?

Il y a bien sûr des monuments qui ont acquis au fil de l’histoire le label scientifique, l’astronomie en premier et la physique en général avec l’accompagnement de l’outil mathématique.

La physique est la mise en lumière des phénomènes naturels, la mise en évidence de comportements qui se reproduisent selon des lois, mais la physique c’est aussi le dépassement de l’état naturel. Il en va de même pour la chimie, la biologie et la médecine.

A certaines époques les thèses scientifiques ont été traitées comme des opinions.

Avant les lois aujourd’hui admises, une thèse en valait une autre, de nombreux chercheurs étaient dans l’erreur et ceux que nous considérons aujourd’hui comme des génies précurseurs ont pu connaître le bûcher, les uns et les autres ont contribué à l’édification des sciences toujours inachevée. Les sciences les plus « dures » font encore appel à des conjectures, des hypothèses qui restent proches de ce que sont les opinions.

Les mathématiques sont quant à elles pour une part issues de l’observation de la nature et pour une autre part le fruit de mises en œuvres logiques qui ne connaissent a priori aucune application physique … sauf un jour peut-être comme ce fut le cas pour Einstein qui ne sachant comment modéliser son intuition mit le doigt sur le modèle absolument abstrait de Riemann, avec le bonheur que l’on sait.

Le grand siècle scientifique que fut le 19ème a vu les scientifiques et les académies se contester durement notamment autour de la nature de la lumière avec des thèses qui aujourd’hui nous paraissent simplistes. Mais c’est la science en marche avec ses errements.

La biologie et la médecine ont eu bien du mal à s’affirmer comme sciences, tant la prégnance religieuse imposait une vision populaire toute en termes de créations divines. La théorie de l’évolution de Darwin, quatre siècles plus tôt aurait conduit son auteur au bûcher ou au renoncement.

Ainsi la dureté d’une science ne tient pas qu’à elle-même et à ses chercheurs, la force de groupes de pression peut la faire régresser, un pourcentage non négligeable d’établissements d’enseignement aux Etats-Unis n’ont-ils pas retiré la théorie de l’évolution darwiniste de leurs programmes au profit des thèses créationnistes ? La biologie redevient alors une simple discipline où une opinion en vaut bien une autre et rien n’assure que dans cinq siècles le créationnisme ne l’aura pas emporté.

Le travail humain d’observation, de théorisation, d’expérimentation, de vérification a permis des avancées considérables dans tous les domaines, les acquis doivent être défendus et le travail poursuivi.

De ce travail comment distinguer ce qui serait scientifique de ce qui ne le serait pas, la science dure de la molle, la science vraie de la simple discipline, la vérité de l’opinion.

Il faut éviter le manichéisme qui peut conduire à déclasser le darwinisme au gré de la force des groupes de pressions.

Qu’il y ait plus de certitudes en mathématiques et en physique qu’en économie ou en ethnologie est bien évident, qu’on ne puisse résoudre les crises du moment comme une équation du second degré l’est tout autant.

Les sciences établies dans leur mission d’élucidation de l’ordonnancement de l’univers, sont aussi truffées de conjectures qui par définition ne sont pas vérifiées mais seulement non contestées ou non encore contestées, tout était parfait pour la gravitation newtonienne jusqu’à la relativité générale. Leur deuxième mission tout autant scientifique, de modification des éléments naturels est plus simple par définition aussi, parce qu’il s’agit de créations.

Essentiellement, les relations d’échange de production entre humains, qui font les systèmes économiques, sont des créations humaines seulement subordonnées aux conditions naturelles, tout comme les créations scientifiques. Il n’y a donc de conjectures que parce que le fil historique complexe n’est plus visible.

Il y a donc en économie un travail de décryptage de la réalité historique et contemporaine qui ne peut être laissé à la seule appréciation du « café du commerce », la nature de ce travail est scientifique. Que ce travail soit perturbé par les choix sociétaux des chercheurs en économie est bien évident, la conclusion souhaitée peut influencer l’analyse des résultats. Mais les recherches des astronomes l’ont aussi été par la vision des églises au moyen âge.

Au centre de la chose économique, la valeur des biens et services a fait l’objet de bien des travaux et d’autant de polémiques pourtant, sous des angles différents, Adam Smith au 18ème siècle, David Ricardo et Karl Marx au 19ème et Jean Fourastié au 20ème ont établi que les biens et services valaient, au-delà du temps court, le poids du travail nécessaire à leur production. Toutes les comptabilités nationales et toutes les entreprises en ont adopté le principe au travers de la notion de valeur ajoutée. Et pourtant nous assistons depuis la fin du 19ème siècle à toutes sortes de remises en cause et aujourd’hui les thèses subjectivistes ont pris le dessus en ne retenant que les notions de rareté et d’utilité qui ont bien sûr leur influence mais qui sont insuffisantes pour expliquer la valeur. En effet quelque soit l’abondance ou l’utilité aucune entreprise ne peut durablement vendre en dessous du coût de ses facteurs de production, travail, consommations intermédiaires et amortissement des équipements ces deux derniers éléments étant eux-mêmes le fruit du travail d’autres entreprises. C’est vérifié par la sanction de la faillite.

Précisément, les économistes walrassiens, les tenants des seules utilité marginale et rareté, en ayant mathématisé à outrance leurs modèles ont tenté dans les années trente de se faire certifier « scientifique», leur travail n’est pas dénué de raison, mais exclure le travail de la formation de la valeur les prive d’un label qui n’est cependant pas une table biblique.

Ainsi un aspect fondamentalement scientifique concernant la valeur est aujourd’hui rendu inaudible comme la théorie darwiniste pourrait le devenir si les groupes de pression en avaient aussi la force.

Pour autant tout ce qui se dit en économie ne relève pas de la science, l’idéologie a sa responsabilité mais la complexité a aussi la sienne. Et ce n’est pas parce qu’il est impossible de réellement mathématiser l’utilité que le phénomène n’existe pas, les tentatives d’approche sont donc utiles, mais les conclusions forcément éloignées de la réalité.

Cependant de nombreuses questions économiques ont été traitées de manière scientifique, on ne discute plus le tableau des entrées-sorties de Quesnay et Leontieff, la valeur ajoutée comptable même si l’utilité des biens concernés est contestable est un apport de nature scientifique, la sommation des valeurs ajoutées en produit intérieur brut l’est aussi ainsi que nombre de corrections qui lui sont apportées. Bien d’autres thèmes sont traités avec la méthodologie scientifique et il faut rendre hommage aux travaux de l’INSEE et des laboratoires universitaires dont les résultats ne sont pas bien sûr complètement vérifiables. Le traitement de la hausse des prix se fait par enquêtes forcément partielles qui sont présumées représenter l’ensemble de l’économie, il est impensable de collecter tous les mouvements d’étiquettes dans les magasins bien entendu, mais l’approximation n’enlève rien au caractère scientifique de la mesure ou alors il faut aussi douter des vitesses réelles des photons dont seulement une infime partie a été mesurée!

Par contre de nombreuses questions n’étant pas encore traitées scientifiquement, notamment le fonctionnement de la banque, la notion de financement, c’est ce déficit qui fait place à une multitude d’élucubrations et au vacarme dont rien ne ressort.

L’économie souffre plutôt d’une insuffisance de traitement scientifique, qu’il ne faut effectivement pas confondre avec la mathématisation d’hypothèses erronées, prétendre que tout n’y est que question d’opinion laisse le champ totalement ouvert aux groupes de pression qui s’efforcent de créer l’opinion dominante.

Est-ce à dire que scientifiquement il n’y aurait qu’une solution à la problématique économique? La simple équation du second degré en ayant déjà généralement deux c’est donc avec la connaissance scientifique des choses établies que les choix sociétaux doivent s’opérer et il n’y a bien entendu pas que deux choix possibles.

C’est tout l’enjeu de l’appropriation par les citoyens de la chose économique au travers d’une multitude de lieux de réflexion.

Jean-Pierre Beux.

Les derniers commentaires